日本の文化は『ファンタジー』。

世界から注目される

JAPAN ANIMEの

過去・現在・未来。

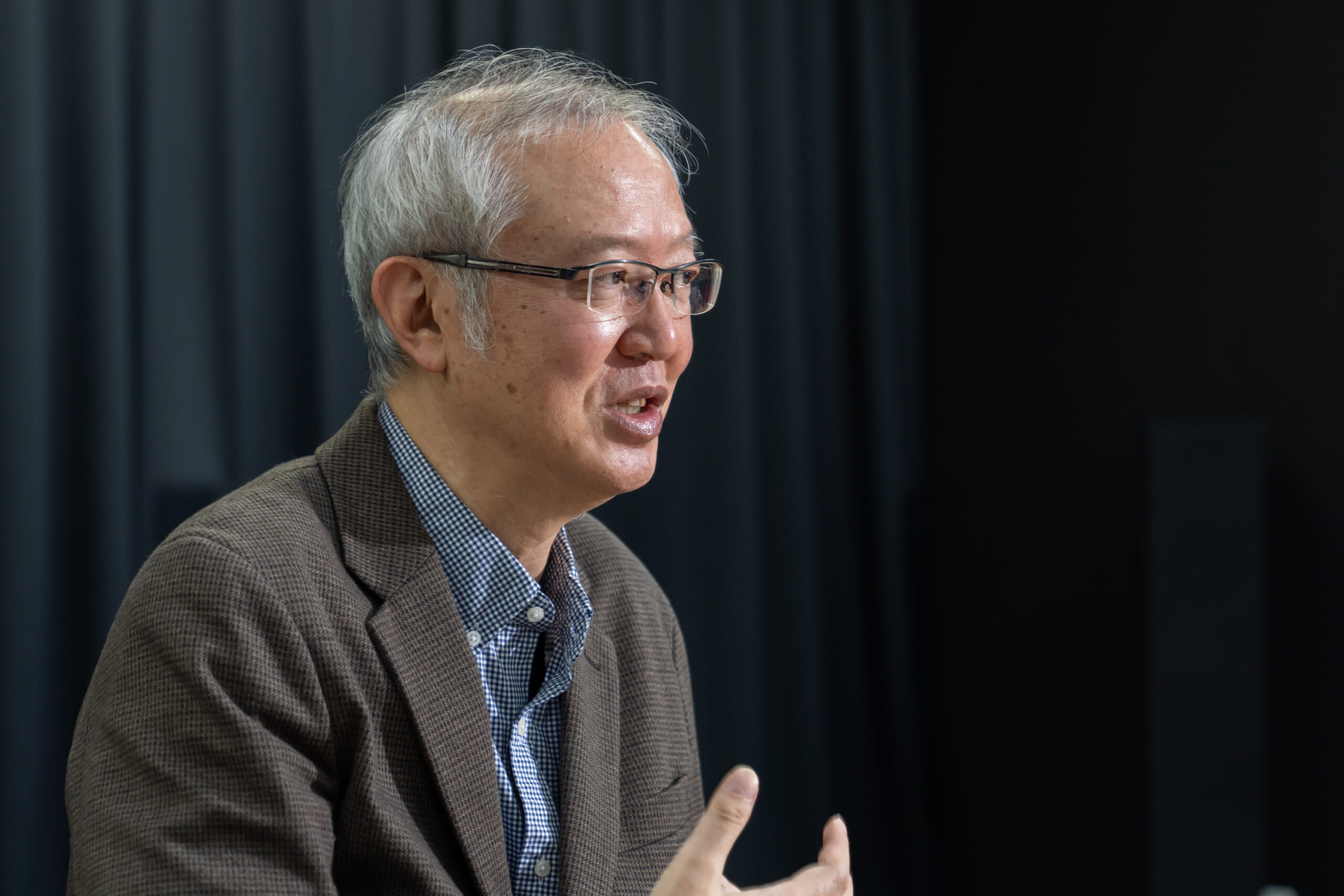

日本で本格的なアニメーション制作がスタートしたのは、1960年代。その後、1980年代~1990年代にかけて、現在まで受け継がれる誰もが知るような作品が次々に生まれ、マス・メディアが「アニメブーム」と報道するほど高い人気を獲得しました。同じ頃から北南米・東南アジア・ヨーロッパなどでも日本のアニメ作品が放映され、グローバルマーケットにおいても“JAPAN ANIME”としての認知度を高めていくことになります。 そうした日本アニメーションの隆盛期から伝説的作品、有名作品、著名監督やスタッフなどと深く関わってきたのが、アニメーションスタジオTRIGGER代表取締役社長の大塚雅彦さんです。よりオリジナル性にこだわるため、そしてファンとの交流を深めていきたいとの想いで、所属していたスタジオの仲間3人と共に2011年、TRIGGERを設立。2013年に制作した『リトルウィッチアカデミア』は、海外のファンから絶賛されました。スタジオ時代から海外マーケットと熱心なファンの存在を意識していたという大塚さん。アニメ作りを何よりも愛する大塚さんが語る、JAPAN ANIMEの過去・現在・未来とは?

Chapter.01 自分たちが作りたいものを、人生をかけて、最高の熱意を持って作る。 そうして出来た作品こそが、国境を越えていく。

2000年代に日本の週刊誌に連載されていた漫画がアニメとなり、海外でも大ヒット。そして2000年代半ば以降はインターネットの登場・普及により、リアルタイムで日本のアニメをグローバルに楽しむという文化が醸成されていった時代――大塚さんは日本最高峰のアニメスタジオ2社で演出助手、助監督、監督を経験していました。

「当時から海外での日本アニメの人気の高さを感じていましたね。海外イベントも盛り上がっていたし、ファンもそういった交流の場を求めていたんです。ただ、作り手と見る側の接点が十分ではなかった」。

基本的に制作に関わるスタッフは黒子的な存在。しかし、誰がどんな思いで作っているのか、知りたいファンも多いはずで、作品をより楽しんでもらえるのではないかと感じていた大塚さんは、有志を募り、ファンと交流するイベントを数回開催し、手応えを掴んでいました。その頃から新しいスタジオの在り方を考えるようになり、スタジオで働く仲間だった監督の今石さん、プロデューサーの舛本さんの3人でTRIGGERを設立します。

「日本はもちろん世界中のファンとの交流、接点を増やしたいというのが、スタジオ設立の目的の一つでした」。

Chapter.02 海外のファンに絶賛されたオリジナル作品『リトルウィッチアカデミア』。 そこに秘められた新たなグローバル戦略のカタチとは。

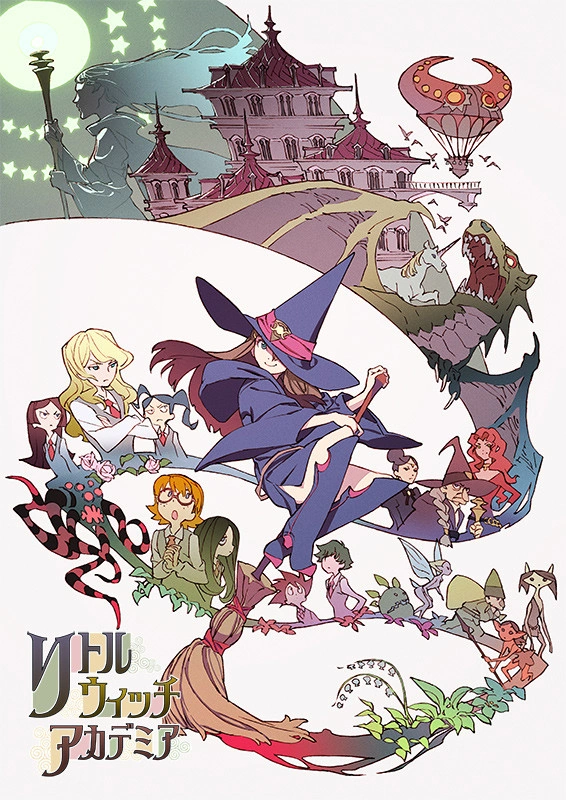

2013年3月2日。オリジナル作品である『リトルウィッチアカデミア』は、文化庁若手アニメーター育成プロジェクト<アニメミライ2013>の参加作品として初公開されました。「オファーが来た時、実は社内のアニメーターがそれほど育っていないと感じていたこともあり、<アニメミライ>のテーマも新人育成ということだったので、すごく良いタイミングでした」。次世代の監督やアニメーターといった人材育成は、大塚さんがTRIGGER設立時に目標としていたことの一つであり、実際のストーリーも、幼い頃に見た魔法ショーで魔法の魅力に取り憑かれ、ヨーロッパの魔女育成名門校に入学した少女が様々なトラブルを乗り越えて成長していくというもの。同年4月にYouTube上に英語字幕付きで期間限定全編無料公開され、海外ファンから続編を作ってほしいなど多くの絶賛コメントが寄せられました。

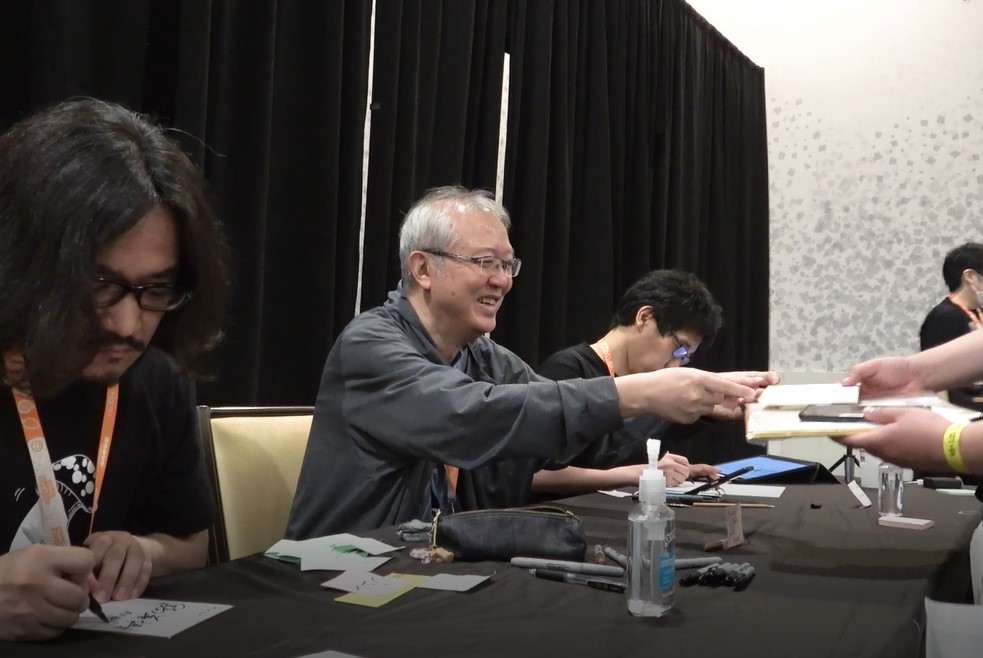

YouTubeを始めとしたインターネットによって、リアルタイムでグローバル配信が可能な新しい時代であることを予期していた大塚さんは、『リトルウィッチアカデミア』でそれまでに例のない戦略的な海外展開を行っていきます。「海外の熱心なファンは、僕たちTRIGGERやその作品のことを知っているという自信がありました。だから、4月のYouTubeでの公開後、7月の続編発表は北米最大のアニメイベントである<Anime Expo>で行ったんです」。続編発表の際は、同時に(日本ではまだまだ一般的ではなかった)製作資金を集めるためのクラウドファンディングもアナウンスされ、約1か月間で60万ドル(当時のレートで約6000万円)以上を集めました。しかし、クラウドファンディングは単に資金集めが目的だったわけではありません。「アニメやマンガのファンは、自分が大好きなものの作り手に対して、感謝や応援の気持ちを示したい人が多いんですね。“私たちもアニメを応援したいんだ!”という、アツい気持ちに応えるための場を用意したい―その一つがクラウドファンディングだったんです」。

『リトルウィッチアカデミア』は、国の支援を活用し、配信の工夫やイベントの活用でグローバルなファン拡大を実現しただけでなく、若手人材の育成、オリジナル作品のビジネス化にも大きな貢献を果たし、アニメミライ版、劇場版、TVシリーズ(2クール)と続く人気シリーズとなりました。

Chapter.03 世界の人々にとって日本の文化は「ファンタジー」。 JAPAN ANIMEのさらなる飛躍に必要なのは“人材”。

外国で放送されている日本のアニメ作品は、吹き替えではなく(母国語の)字幕が多く、そこで日本語を覚えた、覚えたいというファンが少なくありません。外国の人たちにとってアニメはマンガよりも理解しやすい表現方法であり、アニメを入口として日本のファンになってもらうことも重要です。海外、特にアメリカでは作品へのリアクションが大きく、自由なコスプレで自ら積極的に楽しもうとする風景は多くのマスコミでも取り上げられています。

「世界の人々にとって、日本の文化そのものが“唯一無二のファンタジー”なんですよ。だから、海外ファンのニーズに合わせて作るよりも、自分たちが本気で作りたいものを作る方が、作品として力を持つと考えています。TRIGGERは自由な創造性を尊重し、監督のやりたいことをとことんバックアップするスタジオとして、ビジネスよりも作品づくりを重視してきました。そして、日本以外でも自分たちの作品を見てくれる人がいるということは、間違いなく日々の作業におけるモチベーションにつながっていきます」。

そして今後、スタジオ主導によるメディアミックス戦略、ローバジェット作品のインターネット配信、大きな予算のオリジナル作品制作などを構想する大塚さんにとって、最も重要な課題と言ってもいいのが人材育成。「これはTIGGERだけに限らず業界全体の課題でもありますが、JAPAN ANIMEのさらなる飛躍に必要なのは、若手監督やアニメーターの成長」だと大塚さんは訴えます。例えば、専門学校や美術系大学を出てもすぐにアニメーターになれるわけではなく、どこかのスタジオに入り、アニメ作りを学ばなければなりません。しかし現状ではどのスタジオも人材不足と言われており、指導する人材や育成システムも十分とはいえない状態です。

このままでは、新しい作品が作れなくなる―大塚さんはそんな強い危機感を持ち、まだ発展途上ではあるものの、社内で育成カリキュラムを整備し、ベテラン社員に動画や原画の指導役の先生となってもらうといった計画を進めています。アニメに携わりたい人や絵の得意な人が、アニメーターや監督といったプロとしてのキャリアをしっかり積んでいけるような環境を用意することが、JAPAN ANIMEの更なる飛躍につながっていくでしょう。

インターネットがあれば世界中に発信できる現代において、JAPAN ANIMEは今後もますます広がっていく可能性は高いはず。近年、ヨーロッパや東南アジアで日本の昔のアニメ作品がヒットしていることについても、「先人たちが真剣に作ってきたからだと思います。だからこそ、時代や国境を超えて大人の鑑賞に耐えうる作品になっているのではないでしょうか。海外ではアニメは子供の見るものという認識がまだまだありますが、今後日本と同じように大人が見る作品として広がっていくと思いますよ」と大塚さん。そんな将来に向けて、TRIGGERを存続させていくことが経営者としての目標。人材育成の一環として、現地でしか感じることができない熱気を知ってほしいと、若手スタッフを海外イベントに連れていく機会も増やしています。

「実際に行ってみて、初めて分かることもたくさんあるんです。あまり気乗りしないスタッフもいますが、参加するとすごく喜んでくれますね(笑)。何より現地ファンからのダイレクトな反応が、その後の仕事の大きな支えになるんですよ」。

ハリウッド映画のようなプロモーションやワールドプレミア上映といったイベントを行い、そこで若手監督や有名アニメーターが紹介され、大きな盛り上がりを見せる――そんなJAPAN ANIMEの未来を夢見て、大塚さんは今日も大好きなアニメの仕事に笑顔で取り組んでいます。

文・三浦 孝宏

取材日:2024年10月23日

※本記事の内容は取材日時点のものです。

※スタジオ内の写真は、TRIGGER福岡社内で撮影したものです。

【株式会社トリガー公式サイト:https://www.st-trigger.co.jp/】