グローバル市場における日本コンテンツ産業の可能性

中山 淳雄さん

エンタメ社会学者/Re entertainment代表

慶應大学講師・立命館大学研究員

経済産業省コンテンツIP プロジェクト主査

内閣府知的財産戦略本部構想委員会コンテンツ戦略ワーキンググループ委員

Plott、キャラアート社外取締役

2024年6月に決定した「新たなクールジャパン戦略」では、2033年までに「食・食文化」、「コンテンツ」「ファッション・化粧品」「インバウンド」の4つの領域で、外国人消費額で50兆円(輸出・インバウンドを含む)を目標に掲げており、中でも「コンテンツ」の目標は20兆円と期待が高い領域です。アニメ、漫画、ゲームなど海外で高い評価を得ている日本のコンテンツ産業。今後の成長戦略や課題、海外展開の成功の要因などついて、エンタメ社会学者中山氏にお聞きしました。

Chapter.01 世界的に拡大傾向が続くコンテンツ市場における日本のポジション。

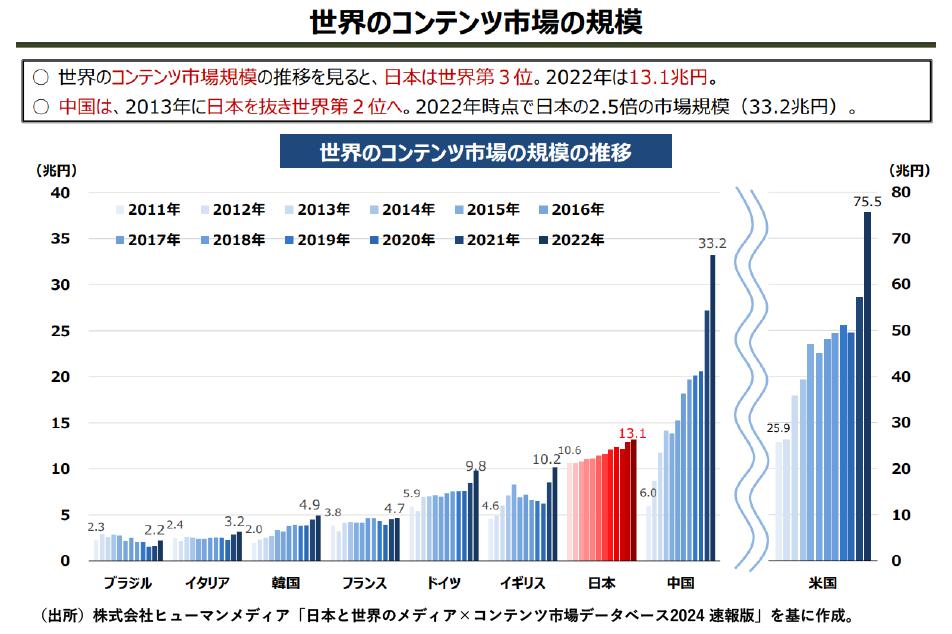

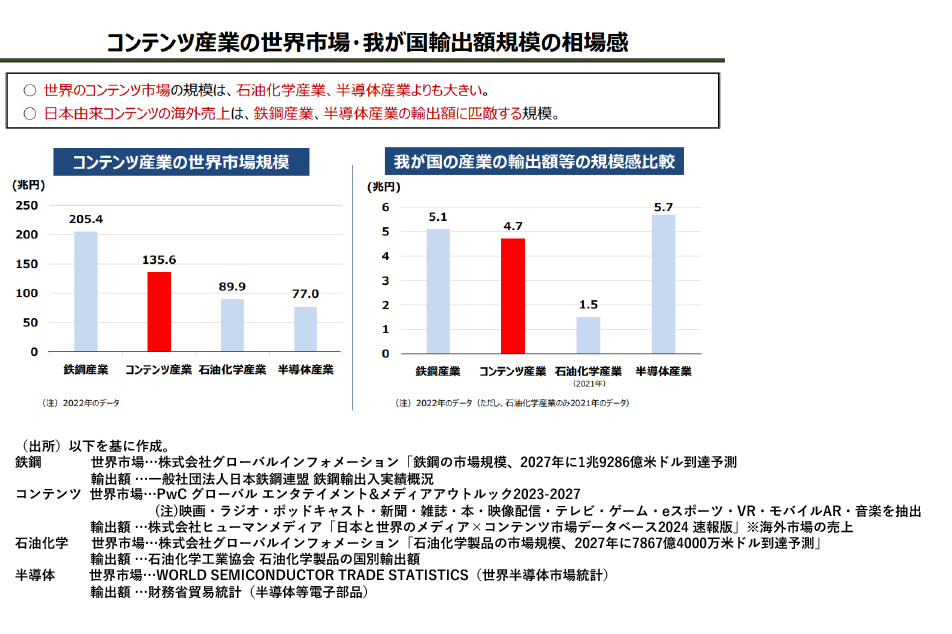

2022年の世界のコンテンツ市場規模は、石油化学産業や半導体産業を上回り、全体で135.6兆円。1位は米国75.5兆円、次いで中国33.2兆円。日本は13.1兆円で3位となっています。また、日本由来コンテンツの海外売上は、鉄鋼産業や半導体産業の輸出額に匹敵する規模を誇ります。今後の世界市場について中山氏は、「世界市場としては拡大傾向が続くと予想されます。アメリカは市場が成熟しているもののまだ伸びる余地がありますし、中国は不況フェーズでも日本エンタメは伸長し、ポテンシャルがあります。成長国は消費人口の拡大により、世界市場は年5~10%で伸びていくでしょう。東南アジア、特にインドネシア、タイ、ベトナムなどは日本のコンテンツとの親和性が高く、今後も消費人口が拡大することから、これから海外展開を考えている企業にとって有望な市場だと思います。これまで米国や東アジアなどの巨大マーケットに隠れて注目されていませんでしたが、2010年代のストリーミング時代に一気に東南アジア市場の存在感が高まり、東南アジアでバズったものが広がるという現象も増えてきています。例えば、インドネシアで起きているVTuberブームなどはわかりやすい事例だと思います。」

-日本のコンテンツ市場はどのような特徴があるのでしょうか。

「日中韓の海外収益の比較では、日本は輸出入含めてアニメ、家庭用ゲームで中韓を上回り、実写映画では韓国を、PC・スマートフォン向けゲームでは中国、韓国を下回っています。また全体的にはデジタルコンテンツが成長し、その日本の遅れを指摘する声も存在しますが、単なるデジタル化自体がセンターピンではない」と中山氏。

「世界市場ではまだ日本が得意とするフィジカルコンテンツ(※1)のニーズがあります。デジタル化自体が課題なのではなく、流通や新しいビジネスモデルをどう構築していくかが課題でデジタルはその手段にすぎません。例えば音楽業界では、デジタル化がそのデータ分析によるマーケティングスキルに大きく影響するようになるなど、競争劣位にならないためのデジタル化が必要、といった話です。」

※1 フィジカルコンテンツ…ユーザーが実際に手に取って触れることができるCD、DVD/Blu-ray、マンガ本、フィギュア・MD、イベント販促など

Chapter.02 キャラクターIPでの成功要因からひも解く海外展開成功へのステップ

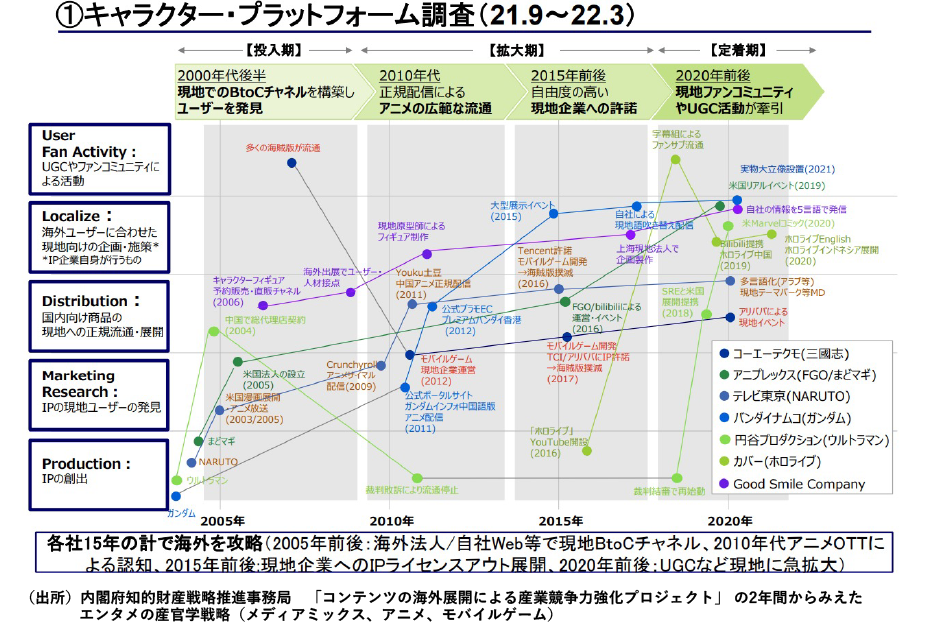

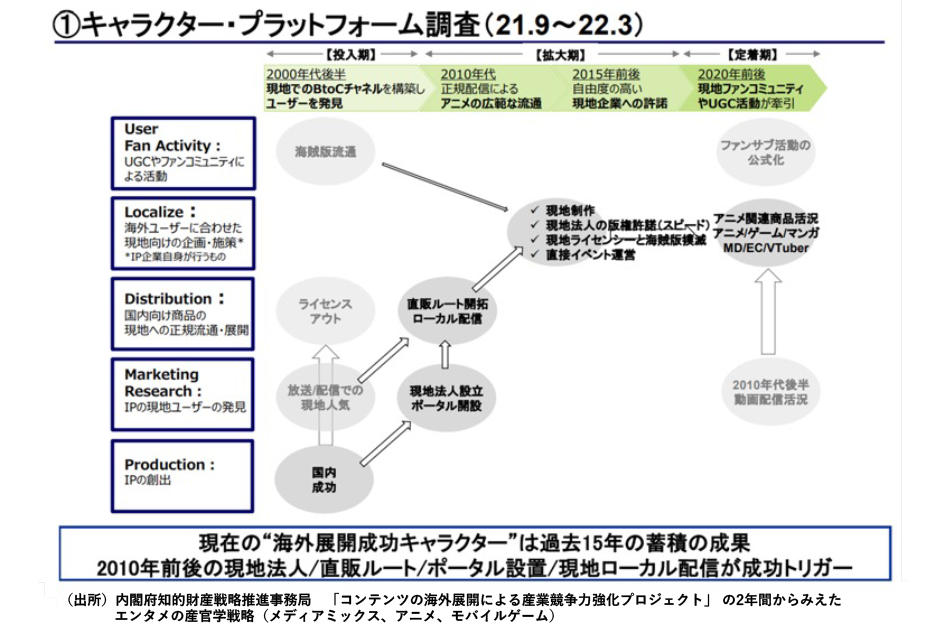

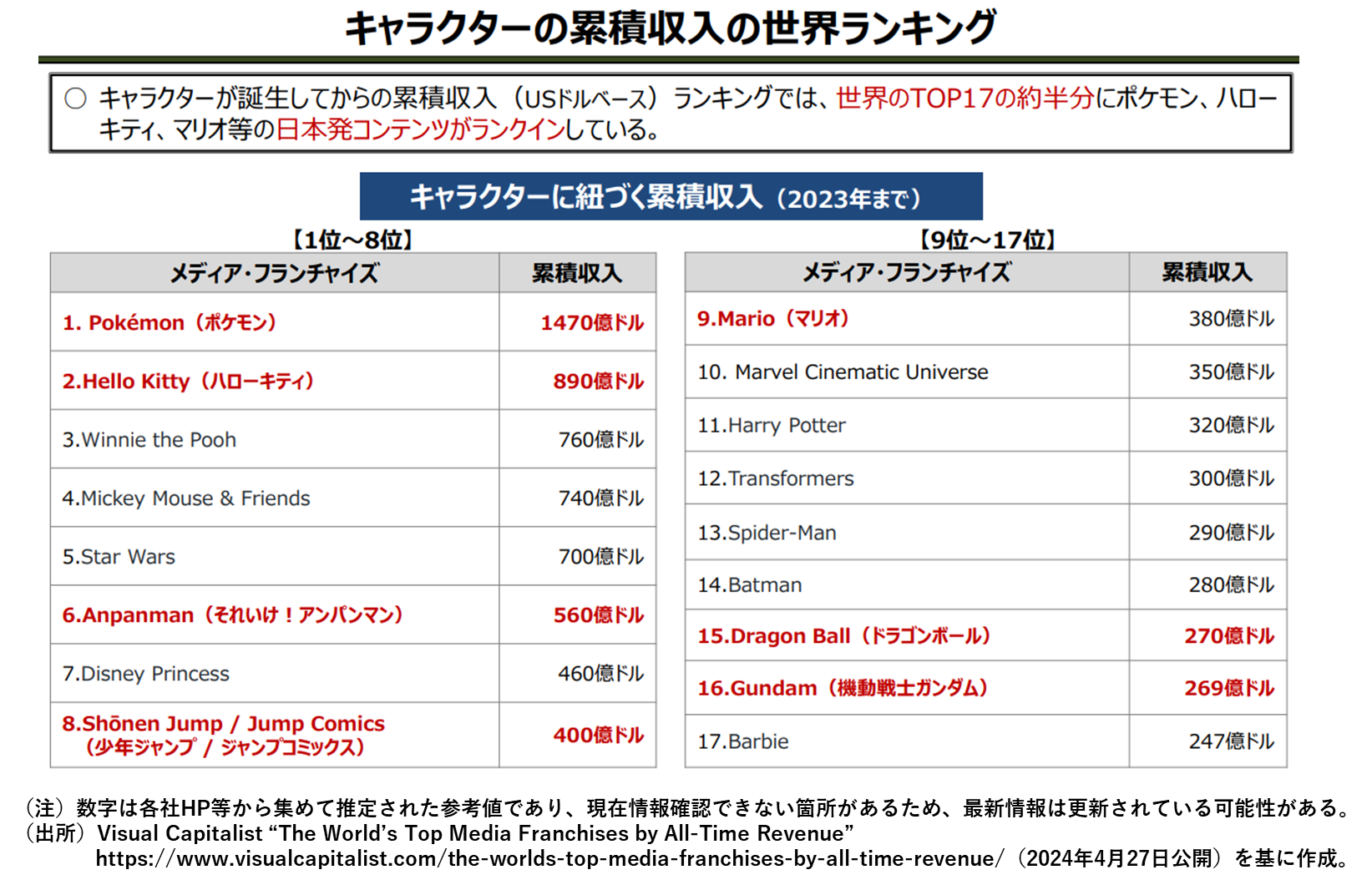

コンテンツ産業の中でIPビジネスは急成長しており、世界のキャラクターフランチャイズ経済圏で200億ドル以上のTOP作品のうち「ポケモン」や「ハローキティ」など約半分が日本発。中山氏は経産省のプロジェクトで、海外で成功をおさめているキャラクターIPの成功要因を分析しました。

「世界で成功する各企業の展開プロセスをみると、約20年かけて海外市場を攻略しているケースが多く、2000年前後に海外法人の設立、自社Web等での現地BtoCチャネルの獲得(リーマン後に撤退ブームもありましたが)、2010年代にアニメOTT(※2)による認知、2015年前後に現地企業へのIPライセンスアウト展開、2020年前後にUGC(※3)などによる定着といった過程を踏んでおり、現地法人の設立→直販ルート開拓、ローカル配信→現地制作、スピーディな現地法人への版権許諾が成功の要因となっています。」

一方でうまく海外展開できなかったケースの要因としては、「商社・代理店への過度な依存による自社のケイパビリティ獲得機会の喪失」「短期目線での海外拠点・海外事業部からの投資撤退」が挙げられ、特に人材育成・確保が急務だと中山氏。

「ここでいう人材とは単に英語が話せるだけではなく、経営に関して本社を巻き込んだ意思決定ができる推進力を身に着けることが重要。成功している企業はすべからく拠点展開や現地人材活用を行っており、10年単位で海外市場に張り続ける投資と手間を惜しんでいては、十分なサイズの市場を獲得することはできません。自社に適した人材がいなければ、他業界の海外人材のコンバートでうまくやっている事例もあります」

海外展開においては自社のみで完結しないIP展開も重要なポイント。特に中国では現地の強力な大手企業とパートナーシップを組むことで、正規品の流通と海賊版の訴追をそのパートナーが推進し、目的を実現できている事例がうかがえます。海賊版の流行は、現地需要に応えられない供給不足から起きている問題でもあり、ビジネスチャンスと捉えられる指標でもあります。

※ 2 OTT…Over-The-Topの略称で、インターネットを通じてコンテンツを提供するサービスを指します。

※3 UGC…User Generated Content。ユーザーが自発的に制作し公開する写真、動画、レビュー、ブログなどのコンテンツ。

Chapter.03 IPを活用した異業種との連携によるビジネス拡大。

漫画、アニメ、ゲームなどセグメントごとではなく、IPごとに売上規模を把握することがトレンドとなってきています。海外展開の戦略としてもセグメント毎で閉じたビジネスではなく、例えば漫画・アニメの原作、映画化、ゲーム化、グッズの販売などメディアミックスで考えることで、収益機会の拡大が図れると同時に、他のチャネルからの売上を含めてどの程度の規模になるかを把握することでIP活用の方向性も見えてきます。

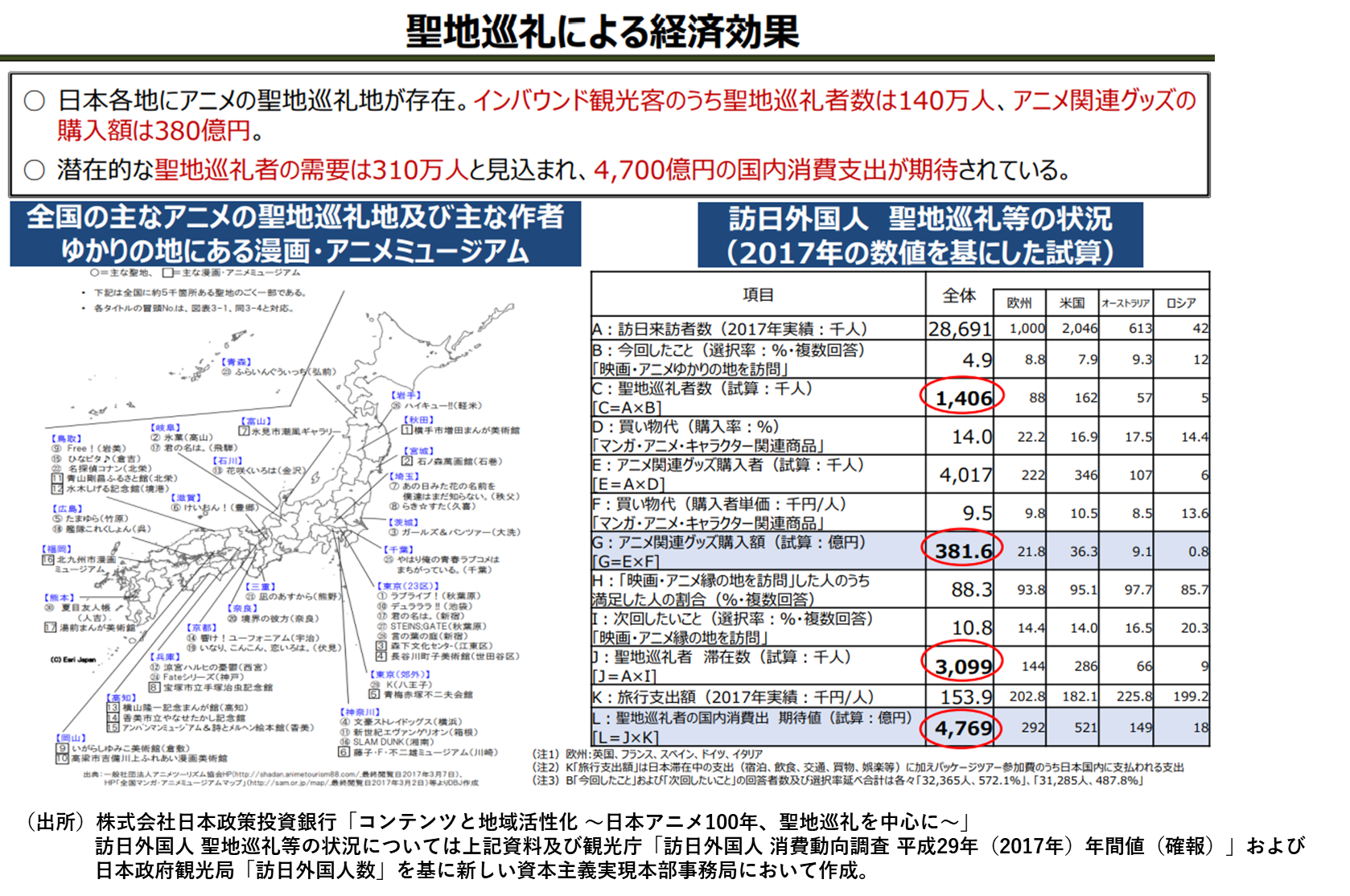

IPと異業種の連携で新たな可能性も生まれています。海外ビジネスが豊富な玩具メーカー、不動産会社などとの連携が海外展開の後押しとなるケースもあります。異業種連携で代表的なのはアニメの聖地巡礼に代表される観光業界との連携。アニメ聖地は全国各地にわたっており、インバウンド観光客のうちアニメ聖地巡礼者数は140万人、アニメ関連グッズの購入額は380億円(2017年時点)となっています。

またアニメと異業種のコラボレーションを取り上げた日本初のアワード「京都アニものづくりAWARD」では、メーカー、テクノロジー、伝統工芸など、多岐にわたる産業でIPとの協働が増えています。「協働にあたっては、IPキャラクターの持つストーリーや世界観と自社の事業との親和性があることが必要不可欠です」と中山氏。

アニメが世界に広がっているなかで、企業や地域のブランド力・認知度の向上のためにIP活用は有効な手段となっていくことでしょう。

また海外展開にあたってはどのようにローカライズしていくかも重要です。中山氏はローカライズの際の重要なポイントとして『翻訳』をあげています。

「言葉の選び方次第で、キャラクターの印象が大きく変わってきます。“正しい”翻訳というよりも、ターゲット国の文化・生活様式を加味した翻訳をすることが必要です」

アニメやゲームのキャラクターが持つストーリーやその背景を、現地のニーズに応じた形で提供していくことが求められています。

日本のコンテンツ産業の展望

「これまで日本のコンテンツ産業は、国内市場が巨大であったがゆえに、海外へ展開するためのノウハウがなかなか蓄積されてきませんでした。日本発プラットフォームの構築などは困難を極めますが、個社単位ではまだまだ成長の余地が多くあります」と中山氏。日本のコンテンツは海外で大人気になっているものも多いものの、それらを普及させているプレイヤーはほとんどが海外の「外部企業」に依存し、自社が直接的にユーザーと接点をもち、海外事業のケイパビリティを上げる機会すら限られているのが現状です。

一方別の視点から見ると、それですらこの人気、ということで日本のコンテンツ産業のポテンシャルは無限大です。そのためには、韓国の音楽・ドラマ等に代表されるような、国内ありきではなくはじめから海外展開を想定したプロモーション、そして政府支援など官民が一体となった取組もますます重要となっていくでしょう。

また、コンテンツと異業種との連携や、アニメツーリズムの誘客により地域活性など、

日本のIPを活用したビジネスの事例も近年増えてきています。「日本のクリエイターの卓越した技術と独自の感性は、世界中のファンを魅了し続けています。」と中山さん。コンテンツをきっかけに日本らしさや独自の文化への興味関心を持ち、日本を好きになっていく。日本ファン拡大のため、コンテンツ産業へ多くの期待が寄せられています。

文・兼松真理

取材日:2024年11月14日

※本記事の内容は取材日時点のものです。