クールジャパン コラム記事

COLUMN

-

詳細を見る

18 近江日野商人と江戸時代のグローカル経済

世界中のほとんどの文化圏で、春と秋には作物の植え付けや収穫を祝い、いただいたものに感謝するために、何らかのお祝いが行われています。もちろん、日本も同じです。日本の春と秋に行われる伝統的な大きなお祭りのほとんどは、もともと私たちが生きていくために必要な「ローカル」のものを与えてくれる神々に感謝するためのものでした。私の住む滋賀県日野町でも、850年以上の歴史を持つ5月の大祭は、農作物や生活に必要な水や、燃料や家、道具を作るための材木を与えてくれる地元の山の神に感謝する行事です。 しかし、現在では、ほとんどの人が祭りの理由を忘れてしまっています。山に神様がいることは知っていても、その山から材料をとってきて家を建てたり、道具を作ったりすることは、今ではほとんどないでしょう。日野の水も地元の山の沢からではなく、20キロ以上離れた琵琶湖の中央浄水場から汲み上げます。食べ物もそうです。 近江日野牛を飼 […]

-

詳細を見る

16 世界が期待する日本のフィッシュ・ガストロノミー

海外からの友人やお客様が来日されるたび、必ずと言っていいほどリクエストされるのは寿司です。 ご存知の通り、近年世界的に寿司や日本食は人気になっており、各国で急速な店舗展開がされていますが、やはり日本で食べるそれは格別に感じます。 地球の表面の約70%は海であり、古代より人々は漁業を営み、それを食すことで人類の貴重なタンパク源としていました。しかしその中でも、日本の魚文化は特別な存在であると言えます。 日本は島国であり、面積から見ると小さい国ながら世界のトップ10に入る海岸の長さを持っています。釣りや海産物の文化にも長い歴史があり、約7500年以上前、縄文時代にも定置網を利用しており、魚は生きていく上で大切な食べ物とされていました。 現在もなお、魚は日本の貴重なタンパク源であり、東京にある豊洲市場は世界一の規模を誇る卸売り市場として知られています。毎日約1,400トンの魚が世界から集まり、ま […]

-

詳細を見る

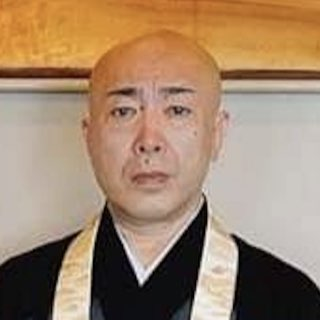

4 精進料理から紡ぐ未来への教え

「山の坊さん 何食て暮らす ゆばの付け焼き 定心房(坊)」。 これは里坊がある比叡山麓の坂本に伝わるわらべ歌です。 比叡山を開かれた伝教大師最澄上人は、中国からお茶と湯葉を伝えられました。ゆばの付け焼きとは、湯葉の蒲焼。そして定心房とはたくあん(お漬物)のことで、こちらは平安時代の第十八代天台座主、元三大師良源が考案されたそうです。このわらべ歌からもわかるように、修行の山であった比叡山では肉や魚を使わない精進料理が基本でした。 肉や魚介、卵などの動物性タンパク質、植物性でもネギ、タマネギ、ニラなどの『五葷(ごくん)』と呼ばれるにおいが強い野菜は使いません。また出汁も同様で昆布や干しシイタケなどから採ります。 「酸味」「苦味」「甘味」「辛味」「塩味」の五味のバランスを大切にしており、素材本来の味を楽しみます。 そして、食事をする際にも食前後に「斎食儀」という言葉を必ず唱える作法が今も続けられ […]